令和5年12月2日

明治学院大学留学生茶道体験

33名の留学生が参加して、2席目、3席目は表千家の流儀でお点前を致しました。まず一服美味しいお抹茶を差し上げその後ご自身で茶筅でお抹茶を点てていただました。私共が点て方をお教えしましたら上手く泡立ち、初めての体験に皆様真剣に取り組んでくださいました。

令和5年10月30日

目白庭園お茶会

コロナ禍でお客様を招いてのお茶会は控えておりましたが、青空会のメンバーも増え、無事にお客様をお招きしてのお茶会を開くことができました。フランス人のお客様は、日本の文化に触れ 喜んでいらしたそうです。

令和4年4月9日

二条城観桜茶会

表千家家元の内弟子の方々がおもてなしして下さいました。秀吉が名残の月を眺めたことから名づけられた残月亭を模したお茶室で旅箪笥のお点前を拝見しながら、全員男性の袴姿でのおもてなしに格式の高さに身が引き締まりました。2席目は香雲亭の前のお庭で立礼のお席でした。風が強くて桜吹雪の中お抹茶をいただき風情があり、和やかな雰囲気で久し振りのお茶会を愉しみました。

二条城清流園

令和4年4月8日

三井寺、高台寺

昼は三井寺でお花見をしてから弁慶の釣鐘を見ました。三井寺の別名を園城寺といい、千利休が作った竹の花入れの銘であり、東京国立博物館蔵であることを知りました。夜は高台寺の夜桜とライトアップされた幻想的な世界を愉しみました

高台寺

令和4年4月7日

龍安寺 仁和寺

桜が満開でお天気にも恵まれてお花見を満喫できました。龍安時に若い頃に心に響いたお稽古の時の掛軸の言葉「知足」の蹲いがありました。石庭も無の境地を現しているかのようで、心が軽くなった気がしました。

龍安寺

龍安寺

令和4年4月6日

大西清右衛門美術館

京都地下鉄烏丸線の烏丸御池駅から歩いて徒歩5分ほどのところにあります。芦屋釜や歴代の釜の展示があり当代の大西清右衛門様が釜の説明をして下さいました。その後、直々にお抹茶を点てていただき、掛軸や御茶碗のお話などとても贅沢な時間を過ごせました。来館者は私一人でしたので主客の立場としてお話する経験になり、大変勉強になりました。お家元に納められた三笑釜の展示もありました。

令和4年2月4日

北山会館 灰についてオンライン講座

コロナ感染拡大のため、オンラインでの受講になりました。灰を水の中で入れて溶かし、一寸の中に80個の目があるという80番のこし器を使い、風炉の灰は上の灰を使い、炉の灰は下の重い灰を使うという事を学びました。風炉の灰作りのお話では灰を天日で乾かし、灰を混ぜて、灰を乳鉢ですりとても大事にするそうです。灰の色は番茶で染めて、タンニンが大切とのお話でした。実際に炉壇に五徳を据えて釜の高さを決めるところを実演して下さいましたが、何度もやり直しされて高さの調節に時間をかけておられました。五徳は2本のつめの方を壁に付けて、自分の一番気に入ったつめを床の方に向けるそうです。

令和3年12月5日

大徳寺 真珠庵・興臨院・瑞峯院・黄梅院

紅葉の季節の前の静かな大徳寺を訪れました。秋晴れの晴天で山門の朱色と青空のコントラストが美しく古の諸説を思いながら、特別公開されている真珠庵から拝観しました。次に訪れた興臨院は和尚様が書かれた掛軸を青空会で最近は掛けているので楽しみにしておりました。お茶室への通路の脇につくばいがあり、侘びた紫陽花の花と白い椿が生けてあり感動しました。和尚様にもお目にかかることができ貴重な機会に恵まれ、忘れられない思い出となりました。瑞峯院・黄梅院もすばらしく、お庭を眺めながら時間の許す限りずっと居たいと思いました。

令和3年10月3日

高台寺 圓徳院

圓徳院はねねの道を挟んで高台寺の反対側にあります。秀吉の死後、妻のねねが余生を過ごしたところで枯山水の北庭は広々とした空間により迫力と自然との一体感を感じられました。南庭ではしっとりと落ち着きながらお庭を眺めてお抹茶をいただくことができます。院内をぐるりと見学していましたら宗旦狐に会うことができました。

令和3年9月27日

TOKYO2020 シティボランティア

オリンピック、パラリンピックが無観客で開催されました。シティボランティアの活動として日本文化の魅力発信として青空会の活動写真を動画にし、9月27日まで動画がYouTubeで公開されました。動画を見てくれた海外に居住する元同期から日本文化を誇りに思うとコメントをもらいました。

令和3年9月9日

三菱一号館美術館

コロナ感染拡大防止のためにお稽古も出来ないため、国宝である曜変天目茶碗を鑑賞しました。写真で拝見するよりも実物は引き込まれるような力を感じました。宇宙の彼方に吸い込まれて行くように感じ、その後しばらくその余韻に浸りました。

平成31年1月7日 月曜日

茶懐石料理 柿傳 新宿駅東口 徒歩1分

月一回の特別のお稽古をしていただいている先生が薦めて下さいました。

「新宿に大人の道草の場所を」ノーベル賞作家 川端康成氏のお言葉が開業のきっかけの本物の茶懐石をいただける「柿傳」に青空会の茶友と出掛けました。店内は新年のおめでたい設えで、入り口には柳に紅白のお餅をつけた飾りがあり、カウンターの奥には立派な鏡餅が飾ってありました。京都の祇園のお店の雰囲気でした。先付けの甘い柿とさっぱりした大根おろしを和えた味のマリア―ジュが最高でした。田作りが添えられていたのも、お正月らしく、新年をお祝いできました。お茶を何度も差し替えていただき、お食事の温度もサービスもとても良かったです。店内で写真を撮っていただきましたが、やはりおもてなしの心を感じました。茶事教室にも参加してみたいです。

平成30年12月16日 日曜日

冬のヒルトピア茶会

昨年参加した立礼のお茶会に今年も参加しました。表千家 千翠会の佐藤文昭先生がお集めに

なった世界のお茶碗を楽しみに出掛けました。東欧から持ち帰られたお茶碗で、ご一緒した青空会の茶友と共に、鑑賞を愉しみました。柚子万頭もとても美味しく頂戴いたしました。

平成30年10月21日

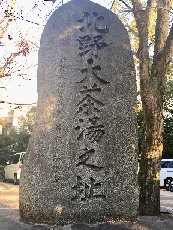

東京大茶会 浜離宮恩賜庭園

秋晴れの清々しいお天気で、とても美しい景色と美味しいお抹茶をいただきました。広大なお庭に様々なお茶席が設けられていました。野点は当日券もあるので英語で解説付きの立礼のお席のお茶券をまずは手にいれ、席入りの時間まで、隣の高校生のお席を拝見しました。男の子がお点前を高校の制服姿でなさっていましたが、茶の湯の伝統が若い人に受け継がれているのを感じ、日本の未来に安堵しました。英語で解説付きのお席では外国人の方も多く、お抹茶と和菓子を楽しんでいらっしゃいました。その後、品川区の表千家の野点を拝見し、静寂な時の流れと美しい夕日に照らされたお点前に心を奪われました。

豊臣秀吉が催した北野大茶湯を彷彿させました。

平成30年10月12日

乃木神社 献茶式

初めて献茶式に参加しました。乃木神社は夏目漱石の「こころ」にも登場する

乃木希典将軍が祭られている神社であり、また、アイドルグループの乃木坂46の縁の神社でもあるので楽しみに出掛けました。

堀内宗完宗匠がご奉仕されていました。私の席からは神殿脇に設えられたお水屋がよく見えました。とても厳かな雰囲気で静けさの中で落ち葉がひらひらと舞い降りて来て風情がありました。鳥のさえずりが目立ってしまう程でした。お点前は後ろ姿しか拝見できませんでしたが、神殿にお供えする宮司の方の所作が美しかったです。平安時代にタイムスリップしたかのようでした。

初めての体験で緊張しましたが、終わったあと、2席の拝服席と副席でお抹茶をいただきました。両席ともテーブルでいただきましたので、気軽にいただけました。

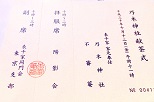

お会記 拝服席 主 陽影会

掛物 日日是好日 晦厳常正筆

花入れ 竹置筒 丸香台

香合 鳴子 即中斎箱

副席 主 同門会東京支部

掛物 徳不孤 即中斎筆 共箱

花入 宗全籠 尋牛斎箱 竹朋斎作

香合 鶴岡八幡宮神木 即中斎箱

唐銅朝鮮風炉、真形釜 興兵衛作

即中斎好立礼卓 共箱

水指 高取 浩明老師箱 味楽作

茶器 菊蒔絵大棗 即中斎箱 近左作

茶碗 吉左衛門作 赤 銘悠悠 而妙斎箱

替 安南写 即中斎箱 保全造

替 絵唐津 西岡小十作

茶杓 而妙斎作 銘 佳日 共筒箱

建水 菊モール 浄益作

蓋置 旦入作 緑釉 輪

菓子 錦木 鶴屋八幡製

茶 珠の白 柳桜園詰

茶道雑誌12月号より

平成30年8月6日 表千家北山会館

京都駅から地下鉄烏丸線国際会館行に乗り、北山駅下車。京都府立植物園の前にあります。

同門会の会員証を提示すると無料で入館できます。立礼式のお道具が展示されているお部屋で一服のお抹茶と千菓子をいただきました。暑い日でしたが、綺麗な水色の琥珀のお菓子が涼を感じさせてくれました。「季節の道具の取り合わせ」の常設展を拝見しました。スウェーデンの水指が展示されていて茶の湯の文化が生まれた時代から今日まで、世界と日本の架け橋として脈々と生きている茶の湯の文化の力強さを感じました。掛物の展示で、青空会でいつも掛けている「日日是好日」があり嬉しくなりました。

3階ではビデオ講座を受講できます。家元教授のお点前を拝見でき、また、茶通箱の制作の匠の技なども拝見できました。

帰りに、受付で英語版の表千家の茶の湯解説本を発見し、購入しました。青空会にお越しの際にはどうぞご覧下さい。